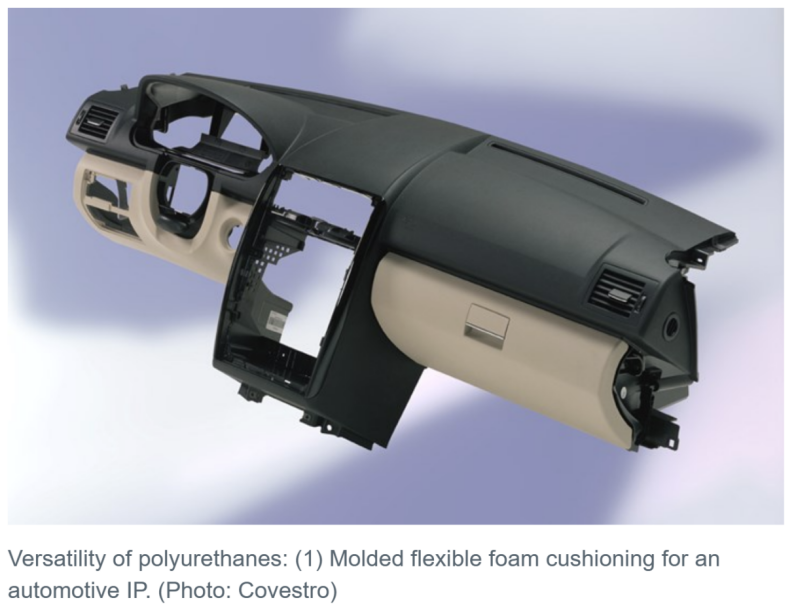

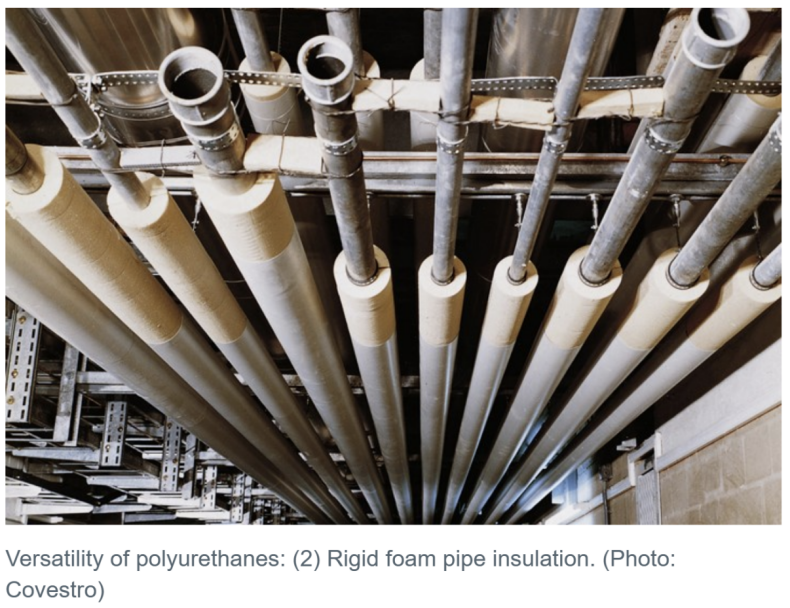

---這一材料家族具有無與倫比的多樣性,不僅體現在材料可以呈現的各種形態上,還體現在其可被加工的多種方式上。

當Wallace Carothers在杜邦公司進行聚酯和尼龍合成實驗時,德國化學家Otto Bayer正在研究另一種反應類型——使用相似的化學原理,但引入了一種稱為異氰酸酯的新成分,最終創造了聚氨酯材料。 Bayer于1924年獲得法蘭克福大學博士學位后加入德國染料巨頭IG Farben。由于拜耳公司是IG Farben集團的成員之一,人們常誤以為Otto與拜耳公司創始家族有關聯,但實際上并無此關系。

1931年,Otto開始執掌勒沃庫森中央研究實驗室,專注于高活性異氰酸酯官能團的化學反應。經過數年研究,他成功開發了己二胺(尼龍66的單體之一)與己二異氰酸酯的反應,形成了如今統稱為聚氨酯的材料家族,該技術于1937年獲得專利。

1938年,Bayer團隊的Heinrich Reinke開發了另一種更接近現代技術的合成路線:用丁二醇(與制造PBT聚酯的材料相同)與另一種二異氰酸酯反應。這些早期二異氰酸酯均為脂肪族結構,所得材料分子量較低,但這一反應開啟了聚合物化學中最具多樣性的領域。

?意外誕生的泡沫材料?

聚氨酯的首個商業化產品是泡沫塑料。早期泡沫的誕生純屬偶然:水分易與異氰酸酯反應生成不穩定的氨基甲酸,隨即分解為胺和二氧化碳。二氧化碳作為發泡劑,使得聚氨酯最初以泡沫形式問世。參與反應的聚酯中的游離羧酸基團也促進了二氧化碳生成。通過控制生產過程中的揮發性氣體量,泡沫可呈現剛性或柔軟特性。20世紀50年代中期,硬質泡沫實現商業化并迅速應用于建筑領域。

?分子量突破與應用擴展?

聚氨酯還被發現是優異的粘合劑、密封劑及硬木地板涂料。1941年,杜邦公司的William Hanford和Donald Holmes開創性地將長鏈二醇(多元醇)引入聚氨酯化學,通過調節鏈長控制機械性能——長鏈多元醇產生柔軟材料(軟段結構),短鏈則形成硬質材料。如今聚氨酯的硬度范圍已覆蓋肖氏A 55-60至肖氏D 75。二戰期間,其彈性特質使其成為天然橡膠的替代品。1952年,基于聚酯多元醇與芳香族二異氰酸酯(甲苯二異氰酸酯,TDI)的高分子量聚氨酯問世;1957年法國圣戈班公司開始生產用于隔熱的硬質泡沫。

?材料多樣化與工藝革新?

20世紀50年代后期,聚氨酯泡沫被用于沖浪板,聚醚多元醇作為聚酯替代品出現(聚醚耐水解性更優,聚酯機械性能更好)。杜邦于1956年推出的聚四氫呋喃醚二醇(PTMG)成為熱塑性彈性體Hytrel的關鍵組分;次年Dow和BASF開發出基于PTMG與二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、乙二胺的化學體系,杜邦據此研發出萊卡氨綸纖維。1962年,可模塑成型的聚氨酯材料實現熱塑性與熱固性雙路線發展,其中交聯體系在耐磨性和抗壓縮變形方面表現更優。

?反應注射成型(RIM)革命?

1967年拜耳在杜塞爾多夫K展上展示了全塑料車身汽車,其面板采用革命性的反應注射成型(RIM)工藝——將液態組分注入模具并同步聚合。1983年龐蒂亞克Fiero成為首款采用RIM塑料車身的量產車。后續通過在模具中加入玻璃纖維增強(SRIM),進一步提升了材料剛性。1973年聚氨酯憑借優異的耐磨性和低溫抗沖擊性,被用于輪滑鞋和滑板輪。20世紀70年代末的案例顯示,聚氨酯齒輪(肖氏45D)在1000小時測試后幾乎無磨損,遠超均聚甲醛材料。

?結語?

聚氨酯家族不僅形態多樣,加工方式也極為豐富,這種無與倫比的多樣性源于其獨特的化學本質。關于這一材料化學特性的深度解析,我們將在下一期展開。

作者:Michael Sepe(亞利桑那州塞多納獨立材料與工藝顧問,45年塑料行業經驗)