---我們今天所依賴的大多數高性能聚合物--如聚砜(PSU)、聚醚砜(PESU)、聚苯砜(PPSU)和聚苯硫醚(PPS)--都是在1965年至1985年期間引入的。下面介紹它們是如何進入到我們今天熟悉的特種材料行列的。

|

隨著新型聚合物的發展進入所謂"現代時期",這些發展的歷史變得更加平淡,相關記載也缺乏早期那種豐富多彩的故事性。這很可能是因為研究主體從獨立工作的創造性個人轉向了擁有完善研發體系的大型化工企業。與此同時,1965年后開發的聚合物往往屬于我們今天所說的高性能材料。

高性能聚合物的歷史分期

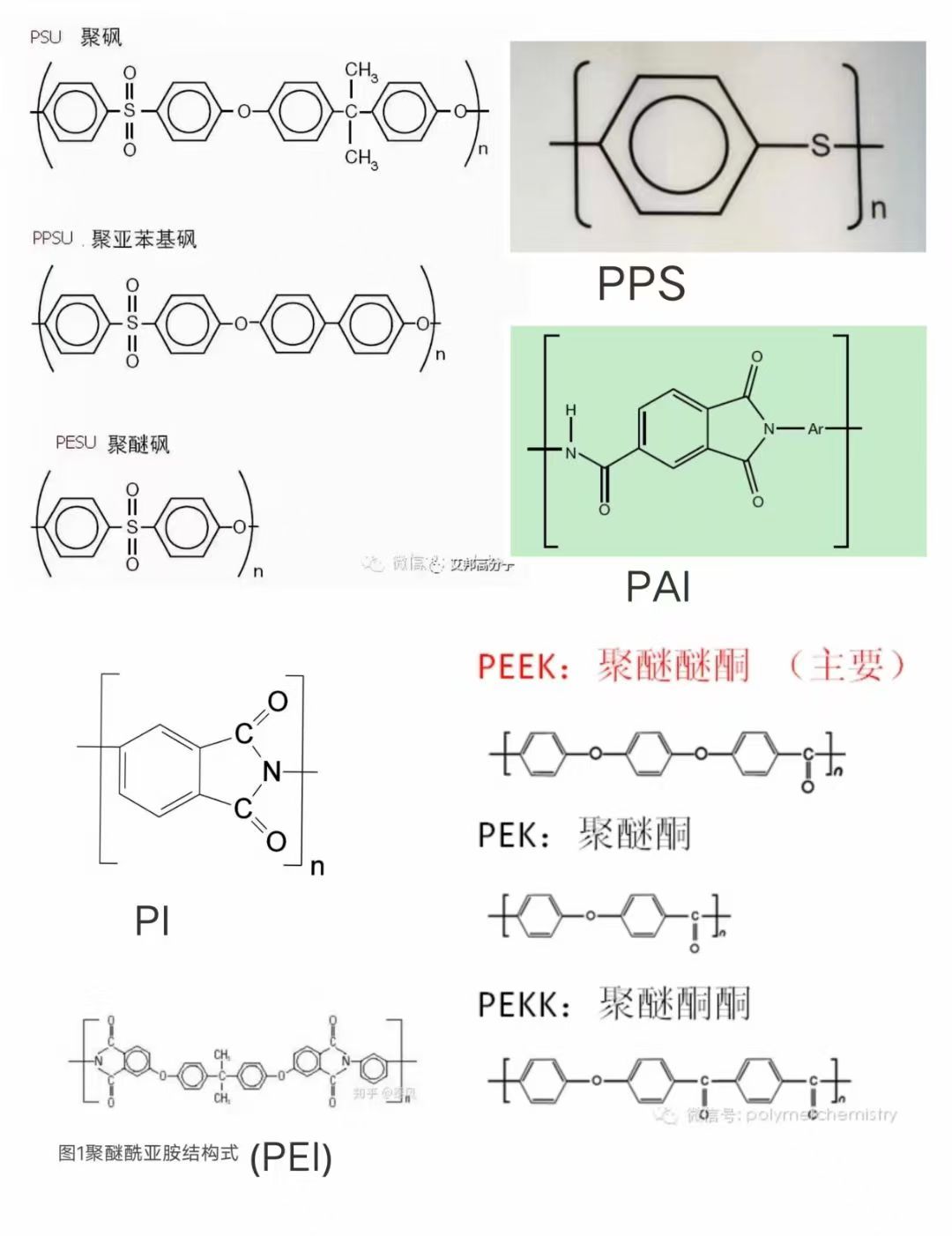

并非所有高性能聚合物都出現在發展史的后期。如前所述,聚酰胺-酰亞胺(英文縮寫PAI)(商品名Torlon)最早由杜邦公司在1950年代中期開發,后由阿莫科公司在1960年代初商業化(現為索爾維公司產品)。而1930年代首次問世的尼龍,可以說是最早的工程熱塑性塑料。但我們今天依賴的大多數高性能聚合物都是在1965至1985年間問世的。

關鍵材料發展里程碑

?1965年?:聯合碳化物公司以Udel為商品名將聚砜商業化。帝國化學工業(ICI)和3M公司也幾乎同時申請了該化學物質的專利。這將無定形聚合物的玻璃化轉變溫度(Tg)上限從聚碳酸酯的150-155℃提升至185-190℃,同時顯著提高了水解穩定性。

?1970年代中前期?:聚醚砜和聚苯砜的開發將高性能無定形熱塑性塑料的耐熱性擴展到215-220℃。當然,Torlon在耐熱性上超越了所有這些材料,但其加工難度和需要長時間后烘烤才能達到最佳性能的特點使其成為小眾材料。

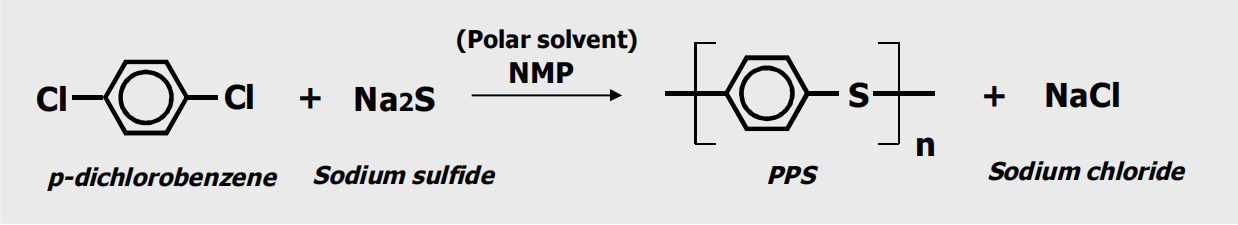

?1967年?:菲利普石油公司的Edmonds和Hill首次通過二氯苯與硫化鈉反應制得聚苯硫醚(PPS),商品名Ryton。初期產品基于支化聚合物并依賴大量填料和增強劑,后期開發出基于線性聚合物的淺色產品。PPS是首批需要高于熱水模溫以實現最佳結晶度的高性能半結晶聚合物之一。

技術突破與挑戰

PPS在首次提交美國保險商實驗室(UL)進行相對溫度指數(RTI)測試時,由于未完全結晶導致性能異常增強而非預期下降,這一現象后來通過采用適當模具溫度得到解決。PPS最終獲得了200-240℃的RTI評級,具有出色的耐化學性和無需添加劑的阻燃性。2014年菲利普將PPS業務出售給索爾維。

?1978年?:ICI首次生產聚醚醚酮(PEEK),三年內推出Victrex系列商業產品,將半結晶聚合物的耐熱性推向新高度(熔點343℃,Tg 143℃)。后續開發的聚醚酮(PEK)熔點達373℃,Tg 160℃;最終PEKEKK的Tg達170℃,熔點387℃,堪比鋅壓鑄合金。

聚酰亞胺(PI)的演進

聚酰亞胺化學在這一時期也取得重大進展:

--熱固性聚酰亞胺最早由Bogert和Renshaw于1908年實驗室制備,杜邦公司1953年基于均苯四酸的專利實現了Vespel產品的商業化。

--1970年代末至1980年代末,聚酰亞胺化學在熱塑性領域取得突破,最著名的例子是GE塑料(現SABIC)開發的聚醚酰亞胺(PEI),1982年以Ultem商品名上市。雖然初始PEI的Tg比聚酰胺-酰亞胺低65℃,但通過創新已縮小差距。目前技術上已能實現Tg 310℃(590℉)的聚合物,但加工溫度接近現有注塑機極限(410℃/770℉),因此商業級Extem產品Tg上限約為270℃(518℉)。

加工特性與限制

這些高性能材料的加工條件極為嚴苛:

--需要高熔體/模具溫度和高注塑壓力

--可結晶材料可能需要數小時的后烘烤

--熔體停留時間必須嚴格控制以防交聯

特殊材料:液晶聚合物(LCP)

同期開發的液晶聚合物(LCP)具有19世紀末的化學淵源,其特性介于無定形和半結晶材料之間,將在后續文章中專門討論。

(作者:Michael Sepe,亞利桑那州塞多納市獨立材料與加工顧問,45年塑料行業經驗,專業領域涵蓋材料選擇、可制造性設計、工藝優化及故障分析)

|

|